木工房の40年

三谷龍二

校舎/1988 210× 390 テンペラ オイルパステル 板

序文

by Nalata Nalata

松本にある三谷龍二さんの工房と自宅を、初めて訪れた。その経験は、たいへん深遠なものだった。三谷さんの漆作業を見せてもらったあと、木材を彫り出し漆を施したHakubokuカップでお茶をいただきながら、私たちは話をした。生活工芸における、三谷さんの思想を学ぶための本や文章はさまざまあるけれど、それよりも唯一、たったひとつの方法があることが、その瞬間、明白となったのだ。三谷龍二という人を知る最良な方法、それは、三谷さんの作品を実際に手にし、使うことなのである。

三谷さんの作品を愛用してみると、器がいかに私たちの日々の営みに関わり、また人と物とをつなぐ役目を担っているかに気づく。同時にまた、私たちが器に命を吹き込む役割を果たしていることにも気づかされる。Usuzumiのプレートで友人と料理を分け合うときも、黒漆で仕上げられたNoirボウルで白飯を食べるときも、それぞれの器は、私たちの気持ちを高めるとともに、この世界が三谷さんの作品がそうであるように人間の手によって形作られていることを、あらためて気づかせてくれるのだった。

三谷さんの暮らしは、尽きることのない好奇心と、日々の生活をよりよくしたいという望みに突き動かされている。そんな暮らしそのものを体現しているのが、三谷さんの作品だ。三谷さんを取り巻く世界演劇、文学、歴史、自然、あるいは個人的な体験を通して生み出される作品の数々は、例えば生きる喜びのような、私たちの暮らしで失われている感情、あるいは欠如を補い、その働きを取り戻す手助けをする。三谷さんの作品はまた、一人ひとりの生活者の営みに作品がどう寄り添うことができるか、そんな可能性や考えをも示唆している。

三谷龍二さんのこれまでの歩みと功績を称えながら、みなさんが、私たちと同じように三谷さんの作品を愛するだけではなく、ありふれた毎日を享受する生活を叶えてくれることを願っている。

はじめに

三谷龍二

1978年

僕は新宿東口にある銀行の前で、歩道に布を敷いて、露天商をしていた

売っていたのは木のお面

その時つけた名前が、ペルソナ工房だった

その前は京都の劇団にいた

「人の生涯は動きまわる影にすぎぬ。あわれな役者だ、ほんの自分の

これはシェイクスピア作『マクベス』の一節

そんな舞台も経験したが、6年で、挫折した

役者暮らしは

だから、芝居を辞めるということは、社会へ復帰することを意味した

なにももたない、無一物からの再出発となった

どうせ「0」からはじめるなら、経済行為の原型のようなところからやろう

それで、露天商と行商を選んだ

半年ほどして、松本へと移ることになった

1981年

木で何かを作って生きていこう、そう思った

といっても、工房を作るお金などなかったから、住んでいた市営住宅の部屋でできることを考えた

それが木のブローチだ

これなら家の6畳間でもできる

工房の名前は、ちょっと変かな、とも思ったが、露天時代のものを、そのまま使うことにした

(『マクベス』 ウィリアム・シェイクスピア 福田恆存訳 新潮文庫)

ブローチ

それは2月だった

シナの木を削って、ブローチのサンプルを作った

カワセミ、キセキレイ、コマドリの野鳥3種、それに牛と馬である

題材は、近くの山や、高原へ行けば、見ることのできるものにした

出来上がったばかりの5個のブローチを、掌に握り

近くの観光地にある、ホテルやペンションへと向かった

「いまあるのは、このサンプルだけですが、4月には、必ず作って持ってきます」

どこも飛び込みだったけれど、幸運なことに、数軒から注文をもらった

それから後は、作って、納める、を繰り返し

そして、少しずつ、仕事になっていった

白馬、蓼科、上高地

信州の観光地を車でまわって販売する仕事は、それから、10年続いた

写真の「子どもの情景」シリーズは、

東ドイツで作られた

旅先であんなおもちゃに出会えたら嬉しいだろうな、と思いながら作った

カトラリー

6畳一間の仕事場で、作れるもの

限られた条件での出発だったが、

どうせできることしか、できないのだからと

別に苦にもしなかった

そして思いついたのが、木のスプーンだった

これが「使えるもの」の始まりにもなった

スプーンは小さなものだけど、その後の僕にとっては、とても大きなものになった

木の食器を使い始める前段階に、もしもスプーンという入り口がなかったら、

手に持ち、唇に当て、木の感触を直に知ってもらう機会がなかったなら

木の器を多くの人に理解してもらうことは、できなかったと思うからだ

スプーンは、

用途に忠実で、無駄なところがない

小さいけれど、これでなくてはならない、という仕事をちゃんと果たし

でしゃばらないけど、存在感をさりげなく主張する

スプーンのその

バターケース

高校生の時、兄の本棚から伊丹十三の『女たちよ!』を見つけた

長いヨーロッパ滞在で正統なるものを身につけた伊丹が、日本の生活文化全般を

誤ったところをことごとく指摘し、その改善を求める、そんな本だった

たとえば

「まず私が声を大にしていいたいのは「スパゲッティは饂飩ではない」ということだな」

「食器にはお金をかけようではないか。少くともみんなのお箸を、

コップや、マヨネーズのあき瓶に立てておく、ということをしないでください」

今では多くの人が、この本と出会ったときの衝撃を書いている

話しことばによる独特の文体、生活の細部に注がれる独創的な視線

そして迷いのない断言に、僕たちは痺れた

そんななかの一節、「毎朝のこと」というところにはこんなことが書かれていた

「バターが薄

すぐさま本を持ちつつ、冷蔵庫のなかを確かめた

見ると書かれてあった通り、ウチのバターケースも油分で「薄穢く」曇っていたのだった

その後伊丹は「厚手の黄色い焼き物かなんかで、なにかありませんか」と続ける

的確な指摘で、痛いところを言い当てられた、その心の傷は、

ずっと癒えないまま、残っていたようだった

それからずいぶん時間が経った

木工をはじめてしばらくして、突然あのバターケースのことを思い出したのだった

そして長年の課題に、ようやく応えられる、と思ったのだった

(『女たちよ!』伊丹十三 新潮文庫)

クラフトフェア

独立はしたけれど、まだ売ってくれるところもない

そんな若者が集まってはじめたのが、クラフトフェアだった

古い木造校舎の建つ芝生の上で、初めて青いテントがはためいた時

何かが立ち上がった、という感動を、メンバーみんなが共有した

それからのフェアは、年に一度の、ものづくりのための収穫祭のようだった

遠来の客と交わり、太陽の下で、心を虫干しするような2日間だった

僕の担当は、ポスターなど印刷物を作ること

左のポスターは第3回のもので

木で立体(校舎)を作り、それを写真に撮った

久しぶりに見たら「暮しとクラフト そのバランス」と書いてあって

その「なにも変わらず」振りに、苦笑した

オルゴール

これは、娘が5歳と3歳の頃に作ったもの

子供たちへなにかプレゼントをしようと、

街にでて探すのだが

なかなかいいものが見つからなかった

そんなことが何度かあって、自分でおもちゃを作るようになった

動物のフィギュア、独楽、オルゴール

子供椅子や木馬

離乳食用のボウルとスプーン

このスイス製のオルゴールは、右左どちらに回しても曲が続いて流れる

ハンドルをグルグル回せない小さな子供でも、曲が楽しめる工夫がしてあるのだった

おもちゃ、というと思い出すのは、アレキサンダー・カルダーの“Circus”というフイルムだ

大きな

鞄からはサーカス団の人形や動物が出てくる

カルダーはまるで浄瑠璃の人形遣いのように

おもちゃを動かし

馬の曲芸、綱渡り、ライオンと調教師、

次々と演目を披露する

あの猛獣のような、怖い顔をしながら

カルダーにとって、おもちゃで遊ぶことと、

大きな彫刻作品を作ることの間には、区別がないと思う

境界を軽々と越えていくその自由な精神

それが映像からも、伝わってきた

山桜のボウル

桜の木で、器を作るようになった

北海道のオオヤマザクラ

木質は緻密で硬く、薄く加工しても欠けない、粘りをもっている

経年変化の赤みを帯びた色合いは、食器にも合っている

それで、ずっとこの木を使ってきたのだった

漆工房に、オオヤマザクラを植えた

大きくなる木だから、建物からは離したが、庭の一番いい場所に、植えてもらった

大きく育ち、枝葉を広げるのが、楽しみだ

木工といえば、一般には家具のことをいう

でも小木工で、なにかふだん使いの生活品が作れないかと思った

木という素材を、人々の暮らしに近づけるために

木の器は、そうしたところから生まれた

器だったら、毎日の料理に使えるだろう

毎日使うから、木がより身近になる

触れる機会が増えるほど、きっと木のことを好きになり

山へ行っても、風景がすこし身近に感じられるかもしれない

肘掛け椅子のアーム、テーブル、階段の手摺り

木は、ひとの身体に近いところに使われてきた

そのあたたかく、やさしい感触

この特質は、ほかにないものだと思う

そんな木という素材に毎日触れながら、僕は、長い時間を過ごすことができた

そのことをいま、とても幸福なことだった、と思う

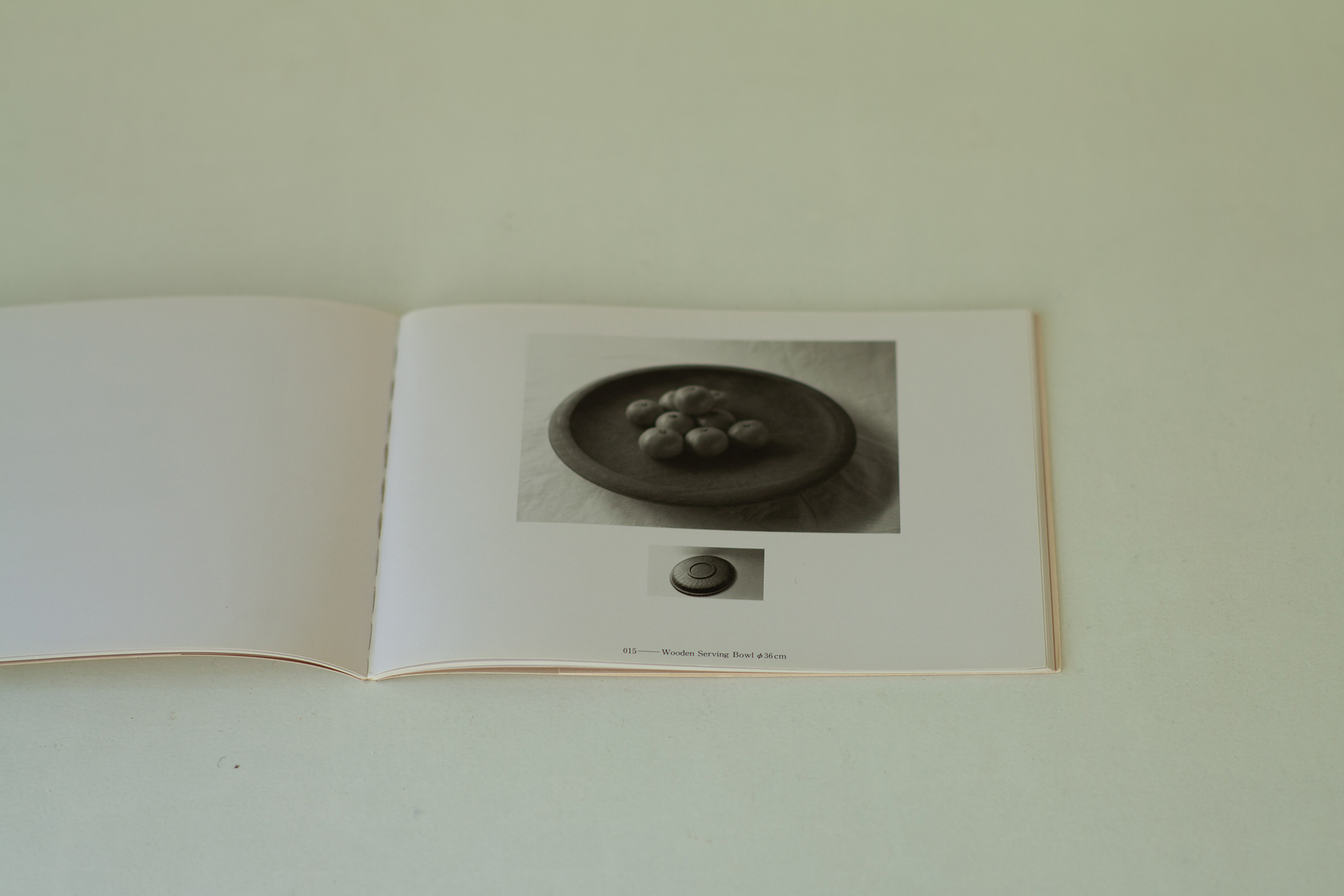

10周年記念のカタログ

観光地を回る仕事を10年続け、

これからは器作りに専念しよう、と決めた

それで、お世話になったお店に挨拶に回った

食べられない頃から、応援してくれた人たち

「仕事の方向を変えようと思う」そう話すと、

「頑張れよ」とエールを送ってくれた

(ありがたかった)

でも、あまり良い顔をしない人もいた

何かをポキッと折ってしまったのだろう

申し訳ない、と思った

仕事の仕方を作っていくのは難しいな、とも感じた

終わりがあって、はじまりもある

その時のさまざまな気持ちを込めて、

この10周年のカタログを作った

モノクロ写真の撮影は自分で

プリントは、兄が引き受けてくれた

神代楡 四方皿

神代木とは長い間土中に埋れていた木のことをいう

台風や水害

倒れた木が土のなかで、1000年を眠る

そして再び掘り出されたのが、神代木だ

埋れ木ばかりが集まる貯木場へ行ったことがある

それは木というよりも、化石に近かった

真っ黒になり、わずかな力で触れても、

組織がボロッと崩れた

もうすぐ、土に還るのだろう

神代木は土のなかの自然の力を借りて、色を変えていく

だから色合いに微妙なニュアンスと、表情が生まれる

仕事の仕方を変えることになり、器作りを専門とするようになった

それをいい機会に、ずっと自分のなかにあった、

もうひとつの課題も解決しようと思った

絵を描きたかったのだ

絵を学んだことは一度もないし、絵描きになりたい、というのでもなかった

ただ、ずっと好きだったから、40歳になり

もしも一生描いていきたいと思うなら、気力の上でも

いま始めるしかない、そう思ったのだ

まずは身近にある板をはぎ合わせ、白下地を塗った

新鮮な卵黄と樹脂と顔料を混ぜて、テンペラ絵具を作った

うまくなくてもいい、自分が好きだと思える絵を描こうと思った

絵は、自分のために

黒漆の器

オイル仕上げのナチュラルな色合いは大好きだが

温かい汁物に使うと、塗膜が取れてしまうという

難点があった

それを解決するには、漆が一番いいだろう、と思った

初めて漆を買った時、

紙製の上蓋を開けたら、予想以上に明るい

キャラメル色だった

でも空気に触れると、すぐにこげ茶に変わった

無理なはなしなんだけど

明るい色のままだと、木地の色が生かせていいのにな、と思った

漆を始めるなら、黒にしたかった

黒はきっと、青物野菜が映えるだろう

きっと和洋どちらの料理にも使えるだろう

これが黒い器を作りたい理由だった

黒漆で仕上げると、

それがまるで、彫刻みたいだった

木の大皿は、土もののように重くはない

頻繁に使ってもらうためには、

きっとそれも大事なことだろう

梅皿

僕にとって雪景色は、最も親しんだ風景だ

窓ガラス越しの雪

雪の道の、ぼんやりと明るい白

黒い空を見上げた時、顔に降りかかる冷たい雪片

子供のころの福井は、毎年、家の1階部分が埋まるほどの大雪が降った

白い壁、白い紙、白いキャンバス、白いシャツ、

一番好きな色は、と聞かれたら、

いつも「白」と答えている

白磁の白には、世界中が憧れた

陶土でも、なんとか白いものができないか

そして生まれたのが粉引、志野、デルフト

さまざまな、白い器だった

僕もまた、白い器に憧れた一人だった

そして、白漆を使ってはじめて手掛けたのが、

この梅皿だった

寒い地方の長い冬

ようやく春が来たことを告げるのが、梅の花

部屋に梅の花を一輪飾るように

その喜びの気持ちを込めて、梅皿を作った

「住む。」

雑誌「住む。」が創刊され、「僕の生活散歩」という連載がはじまった

自分の家の窓から見える風景

その生活世界と、「見えない遠く」を書きたいと思った

雑誌が発売され、その後すぐに展覧会があった

すると、来場するお客の年齢が、急に20歳ぐらい若くなっているように見えた

雑誌の影響とはこんなに大きいのか、そう思ったが実はそうではなかったのだ

ちょうどこの頃、社会の深いところで大きな変化が起こっていたようだった

バブルが崩壊し、銀行、証券会社の倒産があった

就職氷河期といわれる時代になって、非正規雇用や、ひきこもりが問題となっていた

地球の資源にも限りがある

これまでのような大量消費の生活は改めなくてはならない

欲望にブレーキをかけ、持続可能な社会にしていかなくてはならない

そう思う人たちが多くいた

インターネットは急速に普及しはじめ、経済のグローバル化が進む

開かれたイメージがあるかと思えば、グループごとに島化して、分断や孤独化も進んだ

なんだか難しい時代になった

でも、そんななか、しっかり前を向いて生きている人たちもたくさんいた

貧しさとは、お金がないことではない

人や社会に依存して、大切なものを、自分の力で見つけられないことだ

物質はいらない

情報はいらない、

そう思う人たちが、前を見て歩きだしたのだった

白漆隅丸四方皿

樹木は一度根を下ろしたら、その場所にずっと立ち続ける

春に葉を茂らせ、夏は水揚げを怠らず、

秋は強い風に耐え、冬の眠りに入る

動物から見たら、飽きないのだろうか、と思うこともあるが

ずっとやることがあって、結構忙しいのだ、と答えるかも知れない

欲望の多い動物は、毎日同じことを繰り返すと飽きてくる

もしも退屈と、他人を

どんなに平安な気持ちで、毎日が送れるだろうと思う

動物は、なかなか植物のようにはいかないのだ

それでも生活は繰り返すのだから

日々、飽きずに楽しく暮らす工夫は大事だろう

その工夫のひとつとして、人間が考えだしたことに

料理や、器があるのではないだろうか

手を替え、品を替え、

毎日の食事を、飽きずに食べるために

そんなわけで、家では、この白漆のお皿に、

出してくれたりする

VAT

2005年から2009年

クラフトフェアまつもとの37年間を振り返ると、

この5年間が、内容的に最も充実していたように思う

新しい作家たちが、大きな塊となって次々と現れたからだ

そのほとんどが、1970年代に生まれた人たちだった

ちょうど就職氷河期と呼ばれた時期に、20代を迎えた彼ら

こんな状況なら、自分の手でものを作って生きていこう、

そう思ったのかもしれない

とにかく、その頃は面白かった

この四角い深い器を作りはじめたのもこの年

写真の印画紙現像に使うバットと似ていたから、そう呼んでいる

陶器はろくろを回して作ることが多いから、食器には丸いものが多い

ところが木工は、長い板を切って作るので、丸よりも角形が適している

丸形だと、四隅に残る三角形を、捨てることになるからだ

角形の食器は、使い勝手がいい

重箱の詰めやすさ

サンドイッチなど、四角いものは収まりがいい

テーブルに配膳した時も、丸と四角の組み合わせに

変化があり、

しかも場所を譲り合って、きれいに並べられるからだ

10cm

その持ち主と話をしていたら、「壊そうと思っている」と言うのだ

僕は驚いて、後先考えずに応えてしまった

「壊すなんてもったいない、ぜひ、貸してください」と

それが10cmの始まりだった

旅行で松本にいらした方から、どこかで作品を見ることはできますか、と

ときどき電話をいただくことがあった

もちろん、ずっと頭の中にあったそのことも、背中を押したと思う

若い頃の僕もそうだったが

お気に入りの本屋、洋服屋、雑貨店

そうした場所は、大人世界の入り口のようなものだった

もしも作るなら、そんな風に感じてくれる場所になれば、と思った

地方では、一軒の店、個人の力は、大きいと思う

良い店があるかないかで、街の魅力は大きく

左右されるからだ

そして、同じ地域に住むいろんな人が頑張って、

街にゆるやかな「心の共有地」のようなものが、

生まれるといいな、と思う

今の時代だから、落語に出てくる長屋のような

あんな情に満ちた世界にはなかなかならないだろう

でも、ゆっくり、呑気に、

楽しく共有できる場所を、育てていけたら、と思う

白漆鎬 片口

「十二

これは汁椀や飯碗に多いサイズ

身体から生まれた寸法は面白いと思う

左の片口は7・5センチ

ビールの大瓶の直径と同じ

人が片手で持ちやすい寸法なのだ

この年は、瀬戸内で工芸祭がはじまった

10cmの前の通りでは

六九クラフトストリートもはじまった

クラフトフェアに28年関わり

その間世の中には、大きな出来事が、いくつも起こった

そろそろ、これまでと少し違うかたちで、と思ったのだ

工芸祭もあって、高松へはよく出かけた

高松駅に着き、すぐそばの港から、女木島行きの小さな連絡船に乗る

潮風が気持ちよく、瀬戸内らしい、キラキラ輝く静かな海がとても好きだった

しばらく行っていないけれど、あの海がまた見たいな、

と思う

*松屋銀座「銀座目利き百貨店」

Hakuboku 深鉢

『器の履歴書』が、出版された

「日々」編集長で料理上手な、高橋良枝さんは、

自ら腕を振るって、この本のためにたくさん料理を作ってくれた

「深い鉢は、盛られた料理が少なくなってきても、

ずっと綺麗に見えるのがいいの」

この器に料理を盛りながら、そう教えてくれた

高橋さんの編集術は、行き先不明の旅のようだった

あらかじめ着地点を決めないのだ

取材の時も、できるだけアポイントを取らない突撃方式

いったいどこへいくのだろう、と周りが不安げな表情をしていても、

どこ吹く風だった

でも、そのように体も頭もゆるめているから、本全体に柔らかい雰囲気が生まれる

暮らしのなにげない断片や、明るい窓からの光が、

そのままページに綴じられているような

最後には、そんな本に仕上がるのだった

白漆欅 大皿

興味もあって、いろんな木を使ってきたが

欅だけは、遠ざけてきた

はっきりいって、好みの木ではなかったからだ

例えば欅の船簞笥

欅の粗い木目を、拭漆がさらに強調し、

その上からは、鎧のような鉄金物ががっしりと固める

脂ぎった戦国武将のようで、なんとも、暑苦しかった

あるいは、玄関に入ると、デーンと構える、厚板の

部屋全体の調和なんて、お構いなしだ

自分だけ目立てばいいという、自己顕示と、豪華自慢

なんだかそんな印象が、欅には纏わりついていたのだった

ところが、ある時ろくろの木地屋さんが持っていた欅の木で

小皿を少し作ってもらった

出来上がった小皿に漆を塗ってみると、

粗い木目が、塗った漆を適度にはじいて、

きれいな表情を作るのだった(目はじきという)

なるほど、偏見があったかもしれない

欅も、小さく使うと、なかなかいい感じなのだ

適材適所、要は使い方の問題であった

今では欅に、謝りたい気分だ

白漆ボウル

この年、工芸家6人が集まり、パリで「佇まい」展を開いた

海外では「MINGEI」まではよく知られているが、

それ以降の日本の工芸は、ほとんど知られていないようだった

民藝がそのように海外で知られているのは、イギリス人のバーナード・リーチをはじめ、

柳、濱田たちも盛んに欧米に出かけ、伝える努力をしたからだろう

伝える努力を。非力ながら、それを少しずつ始めようと思った

2012年、台北「

会場にいると、日本の工芸への関心の高さを感じた

台北には人間国宝級の工芸家はいるそうだが、日本のように、

若い人が普段使いの器を作って生計を立てている、ということはないようだった

きっと台湾の人たちにとって工芸は、生活世界とはかけ離れた、別世界の存在なのだろう

一方日本では、日々食器を楽しむ習慣が、今も続いている

そのような器好き、工芸好きが、ぶ厚い層でいるからこそ、

作家は器を作り続けることができるのだった

作る人、繫ぐ人、使う人

器文化には、その三者の存在が欠かせない

最初の海外展から、10年が経った

そして、海外の工芸熱は、ますます高まっているように感じる

おそらく、生活工芸は東アジアを中心に、

今後ますます盛んになるだろう

それに連れて、人々の日々の暮らしが、少しでも楽しいものに、

心地良いものになればと、願っている

珈琲の道具

毎朝の日課は、コーヒーを淹れること

薬缶に新鮮な水を半分ほど入れ、火にかける

キャニスターには、お気に入りの豆がいつも常備してある

メジャースプーン4杯で、400cc(二人分)がいつもの量

豆をミルで挽き、ペーパーフィルターに入れる

コーヒーはまず、少ない湯で蒸らす

その後、湯の量を絞りながら、チョコレートみたいなエキスを、

てんてんてんと、ゆっくりと落とす

ここのところが大事みたいだ

でも、毎日同じようにやっているのに、

どういうわけか、味は一定にはいかない

カップは白漆の蕎麦猪口を使っている

好きなものだと、自然に使う道具も気になるからだろう

コーヒー関連の道具が、ますます増えていく

想像力の鳥

大地を切り開き、そこにちいさな町ができた

それが大きな都市へと発展したが、

都市に暮らしていると、大地の記憶はすっかり消えてしまう

都市での暮らしは、人間中心、頭脳中心のもので、そこに暮らしていると

合理的に何事も進むかのように思い込んでしまう

ところが、地球には限界があり、異常気象、

パンデミックと、

人間の思い上がりを厳しく戒める現象が起きている

もう一度、人はいまも小さな存在であることを、思い出さなければならない

経済を発展させて、少しでも上を目指すことが、

幸福に結びつく、

というアナウンスを信じ人々は頑張ってきたけれど、

いったいどれだけ上にいったら、

幸福になれるというのだろう

どんな鳥だって/想像力より高く飛ぶことは/

できないだろう

(『両手いっぱいの言葉』寺山修司 新潮文庫)

よく考えてみれば、人が生きる生活世界は、それほど大きなものではない

家、近所、よく行くお店、よく顔を合わせる人たち

必要なものだって、小さな家と、そこに収まる家財や食器があればことが足りる

工芸は、そうした生活世界の、なにげなく、

ささいなものを通して

より豊かな富を得ようとしてきたのではないだろうか

幻想を追いかけて、どこまでも上昇しようとする欲望を戒め

掌のなかの小さな茶碗に親しむことで、心の充足を得ることを学んできたのだ

想像力の鳥は、暮らしの断片からでも、大きな空を飛ぶことができるのだから

木の舟

中国茶を楽しむ人が、とても多くなった

お茶会の所作はきれいだし、気持ちがいい

中国茶は道具の取り合わせも自由だから、

ぼくたち作る側も、いろいろ考える余地があって楽しい

喫茶の時間は、茶会のように、張り詰めた空気の時も

身近な人との、リラックスしたお茶の時もいいもので

人と人が、近くになることができる

写真の喫茶盆の上に置かれているのは、舟形の茶則

東アジアの海は、昔から路が開かれ、盛んに行き来が行われてきた

古く、大陸から伝わった思想や風習は、時を超えて、

いまのぼくらの日常にも深く刻み込まれていると思う

ぼくたちは同じ記憶の海を共有する仲間なのだ

その「記憶の海」を渡るために

小さな木の舟を作った

その舟に乗って、友に会いに行こう

そして、膝を寄せて、美味しいお茶を飲みながら、

ゆっくり語らいたい、そう思うのだった

弱さの工芸

日本人は古くから弱きもの、貧しきものを愛してきた

完璧なもの、真なるものよりも、侘びたるもの、草のものを

豪華な宴席より、粗末な庵での一服のお茶を

偉い権力者より、貧者に身をやつし、弱きを助けるものを

バブル期の虚飾に充ちた贅沢や飽食の日々

それに強く違和感を抱いた人が多くいた

僕たちは噓の泡に溺れて、見失った自分を取り戻すために、

家族との時間を、身の丈にあった暮らしを、求めた

そのような人たちの求めに応じるように生まれたのが、

生活工芸だったのではないだろうか

作るものは、黄金の輝きも、目を喜ばす高度な加飾も施されていない

無地で、簡素、退屈なぐらいケレン味のない、普段使いの器ばかり

でも、そうしたものが日本の近代化のなかで失った生活世界を回復するために、必要だったのだろう

空き家に人が住み始めると、それだけで部屋が生き生きと呼吸しはじめる

それと同じように、空洞化した自分たちの生活世界を

再び、そばに引き寄せるために、

弱く、貧しい工芸のかたちが、求められたのだと思う

著者: 三谷龍二

写真・扉絵: 三谷龍二

校閲(日本語): 牟田都子

校閲(英語): 仁平綾

デザイン: STUDIO NEWWORK

プログラミング: 藤本直

オンライン出版: Nalata Nalata

2021年3月に10 cmより発行された本の内容を

著者の許可を得て転載しました。