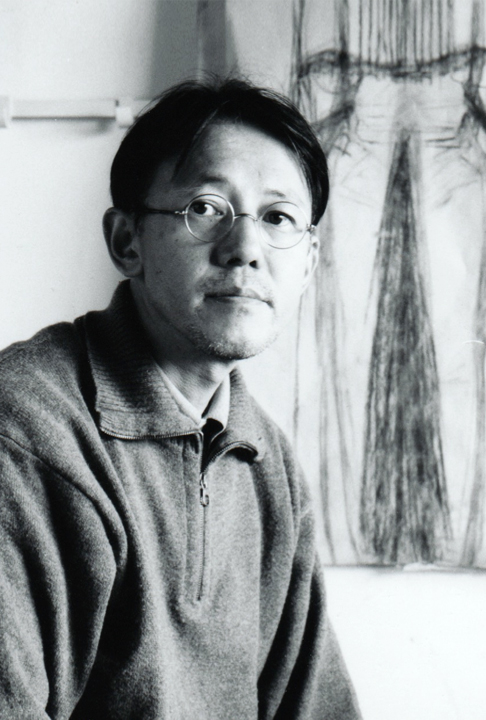

The Man Behind the Woodworker

木工作家の三谷龍二さんと、とあるご縁で仲良くさせてもらうことになって数年が経つ。折に触れ、三谷さんから話しを聞き、三谷さんという人を少しずつ知るようになって、ちょっとおかしな経歴と人生を歩んできた、奇傑な人であることがわかった。

ここでは、そんな三谷龍二さんという人物と、その歩みをみなさんにお話ししたいと思う。私が三谷さんの作品をあれこれ語るよりも、そのほうがよっぽど面白いし、三谷さんに親しみを持ってもらえるだろうし、三谷さんのものづくりを深く知ることにもなると思うから。そんな勝手な使命をもって、さあ、三谷龍二物語のはじまり、はじまり。

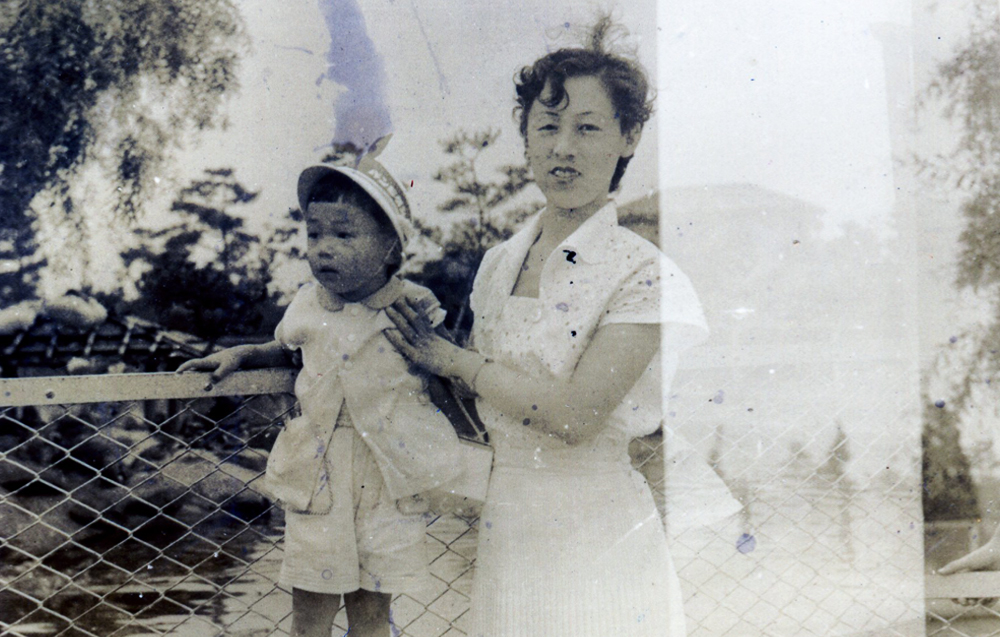

1952年、福井県福井市に生まれた三谷龍二さん。

その独自の歩みの始まりは、19歳の時、木の器とは縁もゆかりもない、劇団という場所から始まる。といっても、俳優を志していたわけではなく、たまたま友人に誘われ参加した京都の前衛的な劇団で、宣伝用のポスターを制作するのが主な役割だった。

「そのうちに芝居にも出ないかと言われてね。最初の舞台は、オスカー・ワイルドの『サロメ』だったね」。

ポスター制作の傍ら、何作か配役をもらい芝居にも出たが、「滑舌が悪くて役者には向いてなかった」と笑う。

「それに、なんていうか劇団っていうのは、ふわふわした世界だから。もっと自分の手で何か物を作ることをしてみたくてね。手に職をつける、というような。演劇は集団の行為でしょう、一人で何かを、ということもしてみたかった」と、6年続いた劇団生活に幕を閉じた。

さて、何をしよう。

三谷青年は考えた。劇団でのポスター制作の経験から、「グラフィックデザインはできる気がしていたんだよ。でも、ふとグラフィックデザイナーになっている未来の自分を想像したら、なんかこう、いけすかない感じがしたんだよね(笑)。今でいうチャラ男っていうのかな、そういう男になる気がしてさ」。なんとも想像力豊かな予見により、別の道を模索することに。

「身ひとつになって、商売の基本形だったり、経済の基本形に立ち返り、何かをしてみたかった。漁業もいいかなと思って、漁業をやってる知り合いに電話して聞いたんだよ。漁師に興味があるんだ、泳げないんだけど、ってね。そしたらやめたほうがいいって言われたよ(笑)」。

自分の身ひとつで何ができるか?

そんな問いを抱えながら道を模索する中で、たまたま立ち寄った地元福井の画材屋で、彫刻刀が目に留まり購入した。

「今思えば、それが木工に携わることになった最初のきっかけだろうね」。

特段理由もなく購入した彫刻刀を携え、福井から長野の茅野へ移動。日雇いで道路工事をしながら、何を作るでもなく、その辺にある木切れを彫刻刀で削り、余暇を過ごす日々を送った。

知り合いを訪ね、長野の松本へ出向いた時のこと。偶然通りがかった駅前の土産屋で、木彫りのお面に出会う。道祖神をモチーフにした、ちょっとコミカルな表情のお面は、松本の民芸品だった。三谷青年は、閃いた。

「そうだ、お面を売る行商をしよう!」

身ひとつで物を売り歩く行商は、まさに商売の基本形。探していた答えが見つかったようだった。

早速お面を仕入れ、一路東京へ。何のバックボーンもコネもないまま、住宅街をまわって、お面の訪問販売をスタートした。地方から出てきた青年が、一軒一軒をまわり、木彫りのお面を売り歩く。その姿は、とてつもなく怪しい……。

「でも、1日の売り上げは、だいたいお面3個、5000円ぐらい」という意外な売上高。「そこはね、ちょっと芝居が入っていたと思うんだよ」。劇団での役者の経験が、こんなところでいきてくるとは。さらに三谷さん、東京でお面を売りながら、見よう見まねでお面を作ったりもしたという。地元で購入した彫刻刀が、こんなところで活躍することになろうとは。

ある日、お面の仕入先から松本で仕事を手伝わないかと誘われ、東京を後にする。松本で職に就き、結婚。六畳一間の市営住宅で暮らし始めた。

長野県は、木材が豊富に揃う場所として知られる。なかでも松本は、湿気の少ない気候ゆえ、木材の乾燥に適し、家具作りが古くから盛んに行われていた地域。三谷さんは仕事を辞め、木工の訓練校へ通い、椅子作りを学ぶことに。自前の彫刻等で慣れ親しみつつあった木工の世界へ、いよいよ足を踏み入れた。

しばらくして、子どもが生まれた。さて困った、生活の糧を得なければ。

そこで三谷さん、木のブローチを手作りし、売ることにした。

「六畳一間で何ができるだろう、って考えたんだよね。木工家っていうのは普通、工房を借りて、機械や材料を揃えてから何かを始めるものなんだけど、僕には場所も機械もなかったから」。

牛やキツネの動物を手彫りし、着色して、手のひらにおさまる小さなブローチを作った。

「木工の学校を出た人、家具作りを学んだ人は、誰もブローチなんか作らないよね。それじゃあ自尊心を傷つけることになる。でも僕にはその自尊心がなかった。それがよかったんだな」。

自身で車を走らせ、近隣のペンションに売りに出かけたら(ここでは、東京での行商の経験がものをいう)、予想外に売れた。当時、木彫りのブローチは、ほかにはない商品だったというのが、大きな理由らしい。「貧しいとか、ひもじいとか、そういう僕の切羽詰まった感じがね、相手に伝わって同情を買ったっていうのもあるんじゃないかな(笑)」。

1981年から、約10年間、三谷さんのブローチ作りは続いた。

三谷さんが、今のような木の器を作り始めたのは、1984年頃。まだ、ブローチを制作販売していた最中のこと。

「当時、無垢材の家具が出始めてね。でも高価でなかなか買えなかった。それをもっと、自分たちの生活に引き寄せることはできないか、ということで器を作ることにしたんだよね」。

バターケース、スプーンやパン皿。暮らしの身近な場所で使える、小さな木製品を三谷さんは作り始めた。伝統工芸的な木彫りの器にありがちな和の雰囲気を脱ぎ捨て、モダンな日常に寄り添う、シンプルで垢ぬけたデザイン。パンやサラダ、パスタといった洋食が映える形、色、サイズ。そんな三谷さんの木の器は、当時かなり画期的だったはずだ。

三谷さんは言う。「目先を少し変えるだけで、魅力的なものが生まれる。その可能性は身の回りに無尽蔵にあると思う」。

例えば、丸太から角材を切りだす“木取り”は、効率よく量も取れる板目が一般的だったけれど、三谷さんは柾目を積極的に採用した。

「板目だと木目がうるさかったりする。柾目にすると、見た目のデザインがすごくすっきりするんだよね」。

仕上げも、均一で狂いがないようにと大量生産品に使われていたウレタン塗装ではなく、オイルフィニッシュに。そのほうが口にしても安心だし、何より木の質感や表情が際立ち、器自体の味わいも増すと考えた。

柾目にしてもオイルフィニッシュにしても、「量産しやすい、流通しやすいという近代のシステムに、捨てられた世界だった」と三谷さん。見放されてしまった価値を再発見し、そこに光を当てたわけだ。

同じ頃、三谷さんは思いを共有するものづくりの作家たちと共に、松本でクラフトフェアを立ち上げる。バブル絶頂期の1985年、世の中は大量生産、大量消費に明け暮れていた時代だ。

「大量生産は、本来“たくさんの人に、豊かな暮らしを提供しよう”という目的で始まったわけでしょう。それが、どこかで経済のほうへシフトしてしまって、欲しくないものまでが、大量に作られるようになってしまった。その反省から、クラフト・生活工芸が生まれたんですよね。本当に欲しいものを作ろうよ、というね」。

そのムーブメントは、当時の価値観とは相容れないように思えるけれど、「共感してくれる人も、それなりにいたんだよ。恐らく1970年代には、そういう兆しがあったと思う」と三谷さん。

1970年代といえば、1950年代から続く、高度経済成長期の末期。

「いけいけどんどんで、経済が上がり調子だった時は、みんなが同じものを買い、同じものを着た。ひとつにまとまっていたんだよね。同じ歌を歌いながら、みんなで楽しんだっていうのかな。ところが、1970年代ぐらいで、一旦、高度経済成長という目的を達成してしまった。達成したところで、人々は、それぞれが自分の生き方を見つけなくちゃならなくなった。みんなバラバラになったんだよ。模索する時代が始まったんですよね」。

そんな時代を象徴するべく、第1回目のクラフトフェアのテーマは“世界はばらばらになりすぎた。生命はもっと単純なものだ”とした。アンドレイ・タルコフスキーの映画『ノスタルジア』(1983年)から引用した言葉だ。

やがてバブルが崩壊。本格的に生き方を模索せざるを得ない世の中になり、「価値観はお金だけじゃないって考える人が増えた」と三谷さん。

その頃、生活道具や雑貨を扱うセレクトショップが次々に登場したのも、時代の表れといえるだろう。三谷さんの木の器は、そうした店で取り扱われるようになった。

バット、トレー、カップ。三谷さんの木の器は、進化を続けた。すると今度は三谷さん、使い勝手が良く、汁物に常用でき、和食にもしっくりくる器を、と漆を施すシリーズを作り始める。1995年のことだ。

樹木から採れる樹液をベースにした天然の塗料である漆は、古くより家具や食器に用いられてきた。漆を何層も塗り重ねるという大変な手間を要するが、水分や熱に強く、長持ちし、使うごとに艶が増すという経年変化も楽しめる。

「食に関する塗料となると、やはり昔から使われている漆」と考えた三谷さんが、最初に作ったのが、黒の漆シリーズ“noir”だ。

日本の黒の漆器といえば、表面がつるりとした鏡面で、光沢が強く、その高級感から敬遠されがちだったり、和テイストが前面に出すぎていて、現代の暮らしに馴染みづらかったりする。「それを日常のものにできないかと思ってね。ブラックカラーのYチェアみたいな、モダンな雰囲気だけど和食にも合う感じにできればと思って」。

和食器然としていない、控えめな艶のマットな質感。それまでにない、三谷さんならではの黒い漆シリーズが生まれた。

しばらくして、三谷さんが注目したのは、白色の漆だった。

「現代のモダンな空間では、和食だけじゃなくて、イタリアンなんかも食べるでしょう。そういう日常の器として漆器はどうあるべきかと考えてね。白だな、となったんです」。

漆器では、黒や朱色が主流だけれど、実は白い漆は、昔から日本に存在していたという。

「器には一切使われてこなかったんですよ。漆絵のなかで、せいぜい人間の肌の色として、塗られていたぐらい」。

なるほど、漆においても三谷さんは、新しい価値を再発見したわけである。

器の土台にまず黒の漆を塗ったら、その上に白の漆を重ね、紙やすりで磨き、さらに白の漆を塗り重ねる。

「塗り方も工夫してね。べたっと塗るとペンキみたいになるから、筆のタッチをつけるようにして。刷毛目をつけると、どこか絵に近い仕上がりになるんです」。

底面のみを黒漆にし、全体は白漆で仕上げた“白漆”と呼ばれるシリーズや、器の内面は白漆、外面は黒漆に塗り分けた“Hakuboku”シリーズ、さらに薄めた白漆を施し、黒漆を強調したり、あるいは水墨画のような趣に仕上げた“Usuzumi”シリーズもある。白い漆越しに黒の漆がさまざまに透けて見える独創的な漆器は、三谷さんの真骨頂といえる。

迎えた2000年代。

松本クラフトフェアは一大イベントに進化し、ライフスタイルショップがさらに増え、三谷さんの木の器も、一層人気を博していった。その所以は、三谷さんが大切にしている“生活者の目線”ではないかと思う。

「基本は、自分の暮らしで使いたいもの、自分が欲しいものを作る。それだけです。人の欲しいものはわからない。だからマーケティングなんて全くないですよ。自分が欲しいと思うものを、同じように欲しいと思ってくれる人って、たくさんはいないだろうけれど、必ずいると思うんだよね。共感してくれる人に渡れば、それで十分じゃないかなって思う」。

さて、そんな三谷さんの木の器に、シンパシーを感じた一人が私である。

私の手元には、ここ10年ぐらいで少しずつ買い集めた三谷さんの作品がある。小さな匙付きのソルトボウル、手彫りのスクエアの取り皿、轆轤で仕上げた薄くシャープなサラダボウル、白漆が施されたHakubokuのボウルなどなど。

それらが食卓で大活躍していることは言わずもがな、食事以外の時は、食器棚の中に後生大事にしまうことはせず、リビングにあるオープンシェルフに重ねて置いてあるのだけれど、その姿というか景色がまた、素晴らしいのである。

一心不乱に仕事に没頭している時、ふと棚を見やって、木の器の木目が織りなす有機的な文様や、シルエットの美しさ、自然光のなかで際立つ色の重なりなんかを眺めると、満ち足りた気持ちになる。自分の愛用品が心を慰める、というのも当然あると思うけれど、それだけではない何かが、三谷さんの作品には潜んでいる気がしてならない。

「柳宋悦の言葉にね、“手が、機械と違うのは、心とつながっているから”というのがあるんですよ。僕たちが作る生活工芸と呼ばれるものも、そういうものだと思うんだよね」。

三谷さんから以前聞いた、そんな言葉を思い出す。私が三谷さんの木の器から感じる“何か”は、作り手である三谷さんの心なのかもしれない。

機能やデザインだけではない。そんな三谷さんの木の器の真髄を、できるだけたくさんの人に味わってもらいたい。最後にそんな願いを込めて、三谷龍二物語を終わりにしたいと思う。