穴窯。と聞いて、え、なんだろう? となった。

薪をくべて焚き、陶器を焼成する窯。わかるのは、そのぐらい。炎と灰の作用によってユニークな表情の作品になる、とも聞いた。でも実際どんな窯なのか。登窯とは違うの? どういう焼き上がり? 頭の中が疑問符だらけの私が、陶芸家・岩田圭介さんの焚く穴窯を見学するため福岡へ向かったのは、秋が深まり始める10月半ばのことだった。

福岡を拠点に作陶を続ける岩田圭介さんは、掌にふっくら寄り添うカップや碗、愛嬌ある姿の片口やティーポットなどで知られている。貝の目跡をほどこした皿や、“石コロ”と名づけられたチャーミングなまあるい花入れも代表作だ。そんな岩田さんが10年ほど前から、年に1回ほど続けてきたのが、穴窯だという。

博多駅で新幹線を降り、在来線に乗り継いで、ぐっとのどかな北へ。夕方4時、窯場へ向かう岩田さんと合流。早めの夜ごはんをと、うどん店へ連れていってもらった。澄んだお出汁のかけうどんに、ごぼう天のトッピング。岩田さんと同じものを注文し熱々をすする。まだお会いして数回の岩田さんに、地元で親しんだ味を案内してもらえたことが、ふつふつとうれしい。

うどん店から車を走らせて10分ほど、ひらけた田園地帯に、こんもり森のような一角があらわれる。そこは陶芸家の石原稔久さんが、同じく陶芸家の妻・多見子さんら家族と暮らし、作陶する自宅と工房。敷地内にある穴窯は石原さん所有のもので、ゆるやかな傾斜地に建つ納屋みたいな窯小屋は、木の壁に屋根をかぶせた簡素なつくり。後方から、灰色の煙がもうもうと空へ吐き出されていた。木々の濃い緑に包まれ、北欧かどこか外国の土地のよう。

小屋へ足を踏み入れると、うず高く積まれた薪、そして白茶色の耐火レンガと土で形作られたドーム状の穴窯が、火熱をむんむんと抱え腰をすえていた。窯の頭部は半円形に盛り上がり、胴体は尻すぼみで細長い。あちこち土がひび割れて…。なんだか既視感があるなあ。と思ったら、魚の塩釜焼きだった。

火を入れてから、すでに3日目、1204度の窯。石原さん夫妻と岩田さん、そしてもうひとりの作家さんの4人が交代で寝ずの番をして、夜通し薪をくべ、4日かけて焼成するという。残すところあと1日。今夜は明け方まで、岩田さんの当番である。

「穴窯は古いんです。登り窯の前段階のもの。途中に“捨て間”っていう、炎が煙突に直接抜けるのを避けるために、温度調節弁としての小さな部屋があるんですけど。それがだんだん大きくなって部屋として確立していって、登窯へ移行した感じですね」

作家のもとで修行を重ね、窯焚きの経験も豊富な石原さんは、現場を取りまとめる存在だ。平易な説明はありがたく、するする疑問が解かれてゆく。

石原さんの穴窯は、手前に焚口と呼ばれる薪をくべる四角い口があり、その先に薪が燃焼する火床がある。さらに奥に、3段の階段状になった焼成室があって、温度調節をするための捨て間を経て、煙突へとつながっている。なるべく後方まで炎が届くよう、炎の形にあわせて階段状の焼成室を設けるのは「先人たちの知恵」だとか。ちなみに、焼成室が5個、6個、7個と複数連なり、部屋のように区切られているのが登窯。原始的な穴窯に比べ、規模は大きく、焼成できる数も多い。

今回の焼成室には、石原さん夫妻それぞれの作品が数十点、そして岩田さんの作品は60-70点ほど、火床に近い手前に入っているという。

石原さんいわく、穴窯や登窯にはさまざまあり、窯の築き方から焼成の仕方まで、作家が求める仕上がりにあわせて異なるそうだ。とある備前焼*の作家は、山の斜面に50メートル以上(!)の大窯を築き、約4ヶ月(!!)かけて焼成するとか。「備前はもともと激しい景色を求める陶器ではないので、窯を築く傾斜はゆるやか、炎もふわーっと軽いんです」。逆に、信楽焼*は傾斜が激しく、炎がものすごい勢いで上がっていく窯で焼成する。比例して、器の景色もぐっと激しくなる。石原さんの穴窯は、ちょうどふたつの中間ぐらいのつくりだという。

仕上がりを左右する要素はほかにもあって、そのひとつが燠(おき)と呼ばれる、灰になる前の薪の燃えカス。窯を焚くにつれ手前の火床に溜まる燠を、作品に当てることで、窯変(ようへん)と呼ばれる色や模様の変化が起きる。どんな窯変をとるかで、出来上がりが変わるわけだ。

*備前焼:絵付けをせず、釉薬もかけず焼成。陶土の表情がそのままいきた素朴な焼きもの。

*信楽焼:赤褐色の肌に黒い焦げや自然釉をまとった焼きもの。器から鉢まで幅広い作品群。

だとしたら、岩田さんたちの穴窯はどう焼成し、どんな仕上がりを求めるのだろう?

「初日は1時間に30度ずつ温度をあげます。ちょっと急ですね。僕たちは三泊四日、“ここまで”という終わりの時間を決めているんです。薪の量に限りがありますから」

最終ゴールは1260〜1270度、目標は4日目の昼前後。3日目に1150度を超えたら、1200度台の温度で8〜9時間キープする。というのも「窯の温度が1200度を超えると、窯の中の灰が溶け始めるから」。溶けた灰が作品に当たると、雫になって流れる。いわゆるビードロ(自然釉)と呼ばれる景色になる。「びゃーっとビードロが流れるのを好む作家もいるけど、僕たちはそれより窯のいろんなものが付いていたり、ぐちゃぐちゃしていたり。そういうほうがおもしろいと思ってるんです」と石原さん。そのため、溶けた灰が作品の表面に溜まり、流れる手前、ちょうどベタベタした状態のところで、火床に溜まった燠を作品にかけたり、あるいは作品を燠に埋めたりするという。燠が付着物となり、陶器に複雑なルックスを生む。

「灰がこびりついたような、焼け残ったような。ぎばぎば、がびがびした感じ」と表現する岩田さん。ん? ぎばぎば、がびがび? 聞き慣れないオノマトペに戸惑う私に、石原さんから助け舟。「海の底や土の中にある発掘品みたいな存在感ですね」。なるほど!

窯場に滞在して3時間が経った午後8時、“引き出し”と呼ばれる作業が行われることになった。

本来は焚き終わって数日後に窯出しをする(中の作品を取り出す)けれど、待たずに途中で高温のままの作品を数点、窯から出す。それを引き出しと呼ぶそうだ。なぜそんなことを? 料理でいう“味見”のようなもの? 私の問いに石原さんが笑う。「仕上がりがどうっていうより、わくわくですね」。窯を開けるまでわからない作品を先に見れちゃう。そのお得感でやっている。お楽しみのひとつ。と、ふたりはいそいそと引き出しの準備を始めるのだった。

焚口を開け、柄の長いシャベルと、先端が鍵状の棒を中へ差し入れ、火床に近い岩田さんの作品をまずは1点、引き出す。いざ、焚口の扉が開くと、ごーーーと燃え盛る炎、パチン、パチンと薪がはぜる。シャベルを操る石原さんをカメラで捉えていた私の前を、シュッ、赤々とした火の玉が通り過ぎたと思ったら、刹那、岩田さんが待ち受ける籾殻の上に、ぼっ!と着地。ぶわっと煙が立ち上り、ベーコンやハムが燻されるときの、おいしい匂いで満たされた。

石原さんによると、こうして作品を引き出し、急冷して燻すのも、景色をつくる術のひとつ。「急激に冷やすと、ぴかーんってなるんです。つるぴかの面白い照りがあらわれる」。

引き出されたぐい呑みは、煤で真っ黒。水につけ、ブラシでごしごし、こする。「ちょっとラスターしてる」と岩田さん。「照りが出るっていうか、ラメが入るっていうか。たぶん燻化の影響ですね」と覗きこむ石原さん。本来は白く、がさっとしたテクスチャーであるはずのぐい呑みは、まさかのオリーブグリーン色に焼き上がり、金属様の膜をまとっていた。「初めて見る色…」岩田さんが、しみじみつぶやく。

炎、熱、熾、灰。冷やす、燻す。人間の目論みで手立てを講じても、意のままとはいかず、結果は予想外の方角からやってくる。予測と奇跡が交錯するのが穴窯の作品だ。やっぱりこういうところが、穴窯のおもしろさですか? と私がたずねると、岩田さんは「うん。もう、とんでもなくおもしろい」と答えるのだった。

当番の岩田さんを残し、私はいったんホテルへ。翌朝8時、再び穴窯へ向かう。

4日目、ラストデイ。朝からまた引き出しを数点。そうこうしているうちに、窯焚きの助っ人である消防士や寿司職人の友人たちが、三々五々集まってきた。最終日は玄人も素人もみな交代で、複数の焚口から薪をくべ焚き上げるのが恒例なのだという。食べものを持ち寄り、わいわい談笑しながらの窯焚き。なんて牧歌的。正直ここへ来るまでは、緊張感が張りつめ、殺気立った窯場を想像していたけれど…。「たしかにほかはそうですね(笑)。でもうちは“絶対こうじゃないと”がない。結果オーライの窯なんで」と石原さん。素人の参加ウェルカム、本来なら「冷める!割れるだろ!」と怒号が飛ぶ、窯を開けての撮影もOK(ありがたや)、ビール飲み放題。「厳しくやっても、楽しくやっても、結果は同じ。だったら楽しいほうがいいじゃないですか」。三泊四日のフリースタイルな穴窯。その融通無碍さと快さも、ここで生まれる作品の“味”になる。

正午をまわり、10人ほどが交代で薪をくべながら(私も数回参加!)、あと数時間で火を落とそうというころ。石原さん、岩田さんとの会話のなかで、“意図”の話になった。

ぎばぎば、がびがび、発掘品に似た質感を穴窯作品に求めるのは、「海の底に沈んでいたような、自然に経年変化したもの。貝殻がくっついていたり。ああいうものに惹かれるから」と岩田さんが答えると、石原さんはそれを「意図の喪失」と言い表した。海底に沈んだ陶器が、時間を経ることで、制作されたときの意図を失うように。仏像が虫に喰われ、作者の作為とともに朽ちていくように。作り手の狙いが薄れたところに、別の存在感が立ち上がる。それが穴窯の炎で可能になるというのだ。「昔からの焼きものの言葉に、“一、焼き、二、土、三、細工”がある」とは岩田さん。本来は三番目であるはずの細工が、一番になっていることも散見される昨今、穴窯にはその正しい順序が「まだ残っている」のだという。

午後3時。最後は1230度を超えた穴窯の火が、落とされた。

お祭りが終わったあとに似た裏寂しさ。窯焚きに集まった人々がひとり、ふたりと帰路につく。私も感謝の言葉を述べ、くすぶる高揚感を胸に窯場をあとにした。

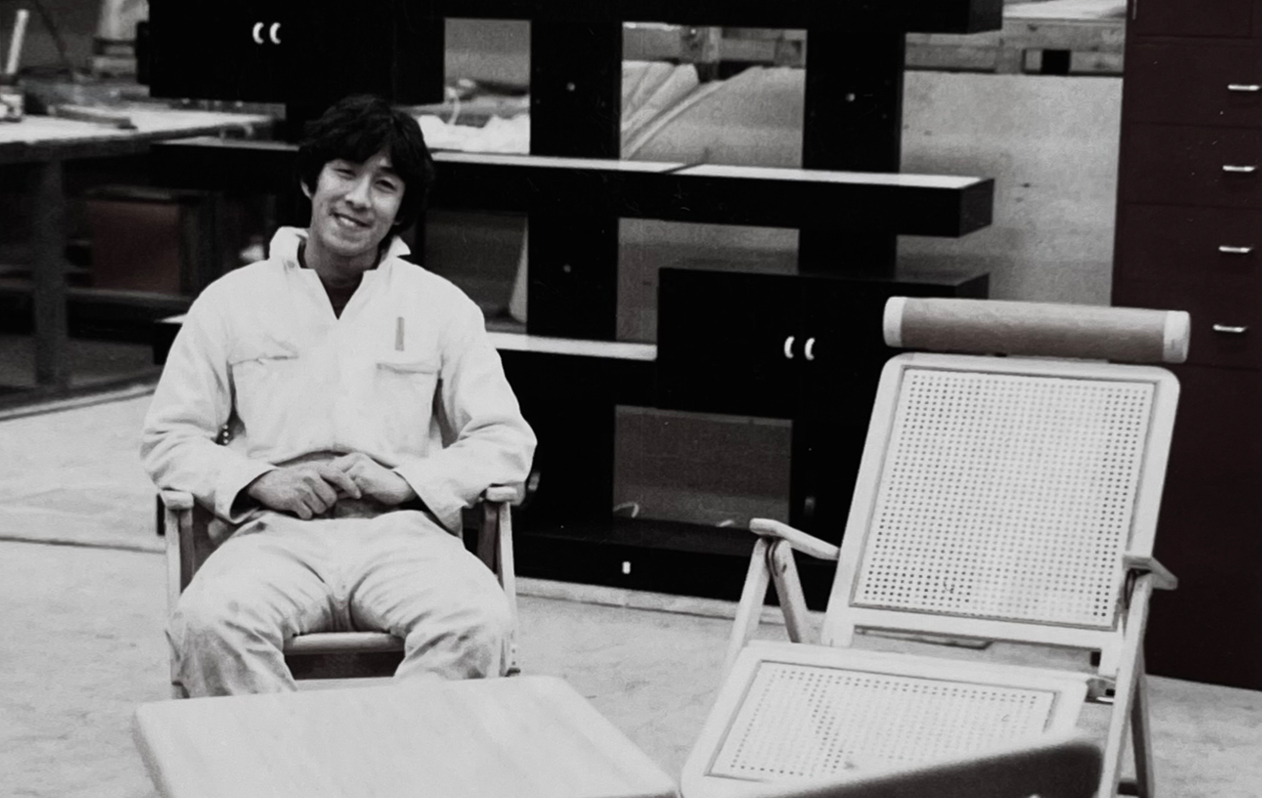

帰路の新幹線で、私は岩田さんから聞いた幼少の頃の話を思い出していた。大学で美学を教えていた岩田さんの父は、近所にある小鹿田焼などの窯場へ、たびたび幼い岩田さんを連れていったそうだ。「親父は、作品がきれいに並んでいるところではなく、わざわざろくろ場に行く。実際に使われている泥まみれの道具なんかを見て、『これ分けてくれない?』って言うわけ。そういうのが自分の根っこにあるのかな、と思う」。

ありのままに汚れた道具。意図や作為とは無縁のもの。そこにこそ宿る美しさや逞しさがある。岩田さんの作品にも、きっとそれらに通じるなにかが、静かに横たわり、息づいている。

撮影:仁平 綾、写真提供:岩田美智子